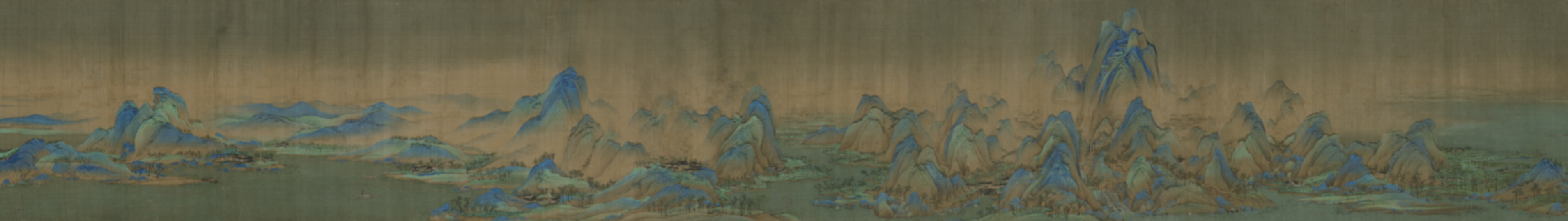

宁波,这座古老而又充满活力的港口城市,自古以来就是海上丝绸之路的启碇港。其漫长而曲折的海岸线、星罗棋布的港湾与海岛,见证了无数商船的往来与繁荣,也孕育了丰富的水下文化遗产。如今,宁波的水下考古事业正如一艘扬帆起航的巨轮,破浪前行,在波涛深处坚守与创新。

当我们站在国家水下文化遗产保护宁波基地(以下简称宁波基地)暨宁波中国港口博物馆(以下简称港口博物馆)前,仿佛能听到历史的涛声在耳边回响。这座基地,是我国首个挂牌成立并落成投用的国家水下文化遗产保护基地,它的诞生,标志着宁波水下考古事业的新篇章。

走进“水下考古在中国”专题陈列尾厅,一幅不断变换内容的互动屏映入眼帘。屏幕上,水下考古的成果、人员、培训、队员作业日记等精彩瞬间一一呈现,仿佛一幅流动的画卷,记录着宁波水下考古从无到有、从弱到强的历程。这是一段充满艰辛与奋斗的历史,也是一段充满智慧与创新的传奇。

宁波水下考古的发展,就像爬台阶一样,每个环节、每个节点都一级一级地稳步向上。1998年,是关键之年。那一年,国家文物局在宁波举办了第二期水下考古专业人员培训班,为宁波乃至全国的水下考古事业输送了一批又一批专业人才。这些人才,如同海上的灯塔,照亮了水下考古的航道,引领着宁波水下考古事业不断向前。

宁波的水下考古人才,被誉为“水陆两栖”的精英。他们不仅具备陆地考古的能力,更掌握了水下考古的技能。这种复合型人才的培养模式,为宁波水下考古事业注入了新的活力。他们如同海上的探险家,勇敢地潜入未知的水域,探寻着历史的奥秘。

宁波基地的设立与建设,得益于宁波得天独厚的地理优势和丰富的水下文化遗产资源。这里,见证了无数商船的往来与繁荣,也埋藏着无数珍贵的水下文物。宁波基地的建成,集水下考古调查、发掘、研究与水下文化遗产保护、展示、教育等功能于一体,成为了我国水下文化遗产保护体系的重要组成部分。

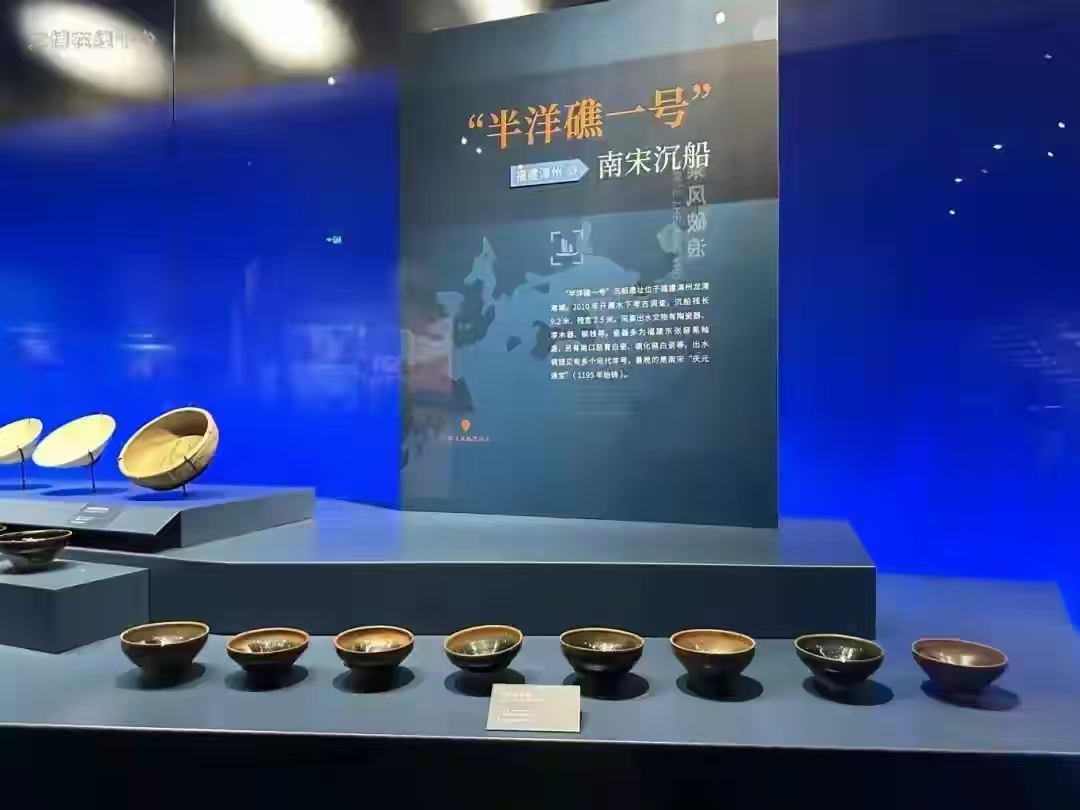

在宁波水下考古的历程中,有许多令人瞩目的成就。其中,“小白礁Ⅰ号”清代沉船的发掘与保护,就是一项具有里程碑意义的成果。这是浙江首个正式获批的水下考古发掘项目和出水沉船保护项目,不仅填补了浙江在水下考古发掘领域的空白,更为我国水下文化遗产保护技术的研发提供了难得的案例。

在“小白礁Ⅰ号”项目实施过程中,宁波水下考古人员秉持着“保护与发掘并重,保护与展示并举,多学科介入、多团队合作”的理念。他们创新性地采用了分区发掘的方式,解决了传统水下考古中硬探方钉牢在船体上对船板造成破坏的问题。同时,他们还成功构建了水下考古现场水上—水下监测指挥系统、开发出水下考古出水文物数字化管理系统、完成水下考古现场三维展示系统以及水下考古船载文物与船体的数字化测绘与复原等创新成果。这些成果不仅提高了水下考古的工作效率与质量,也为水下考古的数字化发展奠定了基础。

宁波水下考古事业的发展,不仅是对历史的探寻与守护,更是对文化的传承与创新。它如同一座桥梁,连接着过去与未来,让我们能够更好地了解历史、认识文化、传承文明。

站在新的历史起点上,宁波水下考古事业将继续破浪前行。在波涛深处,他们将坚守着对历史的敬畏与尊重,创新着对文化的传承与发展。让我们共同期待宁波水下考古事业更加辉煌的明天!