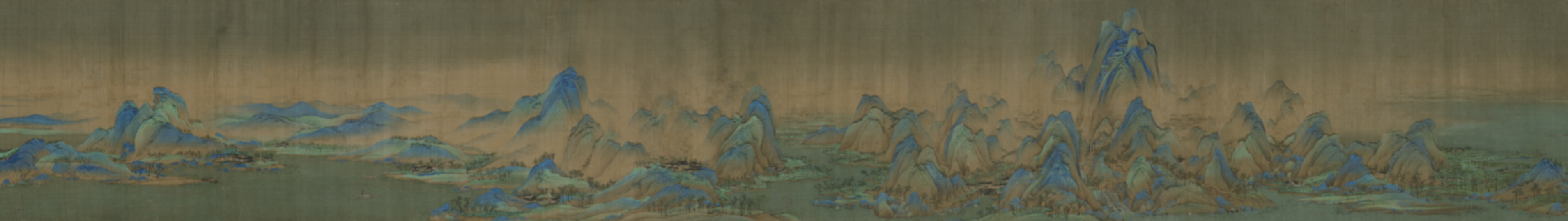

故宫里的动物奇幻夜:千年笔墨绘尽生灵百态

在故宫的深宫幽巷中,一场跨越千年的动物盛宴悄然拉开序幕。4月30日,“万物和生——故宫博物院藏动物题材绘画特展”在文华殿书画馆盛大启幕,仿佛一只沉睡的古蝉,在时光的薄翼下,轻轻扇动了千年的沉寂,唤醒了我们对自然与生命的无尽遐想。

步入展厅,仿佛踏入了一个时空交错的异幻空间。一只1000多年前的“蝉”,透明的薄翼在灯光下闪烁,似乎下一秒就会振翅而飞,穿越千年风尘,诉说着不变的轮回与重生。宋代的一对雏鸡,圆滚滚、毛茸茸,憨态可掬,如同初春里最早的一抹绿意,温暖而生动。而乾隆十骏之首的“万吉骦”,正以一种温顺的眼神回眸,仿佛穿越了历史的长河,与每一个驻足的观者进行着一场无声的对话。

(宋 赵佶《芙蓉锦鸡图》。)

这场展览,是故宫建院百年来的首次动物题材绘画特展,它不仅是一场视觉的盛宴,更是一次心灵的洗礼。117件展品,从五代到清代,跨越了千年的风雨,每一件都是历史的见证者,每一笔都承载着文化的厚重。鲁颖,故宫博物院书画部的研究馆员,她以一组数据,为我们揭示了这场展览的非凡意义:72件经石渠著录,传承有序;一级品34件,宋元作品更是多达24件。这些作品,不仅是艺术的瑰宝,更是历史的见证,它们以笔墨为媒,讲述着一个个关于生命与自然的故事。

元 任仁发《二马图》。

移步之间,仿佛漫步在中国美术史的长廊。黄筌的《写生珍禽图》,作为“黄家富贵”风格的代表作,以其细腻入微的笔触,展现了24只小动物的神态各异,生动鲜活。这幅画,不仅是中国花鸟画的范本,更是黄筌给儿子黄居宝临摹练习用的一幅稿本,其背后的故事,让人不禁感叹艺术的传承与延续。

清 郎世宁《万吉骦图》。

展厅里,从宋代的崔白、赵佶,到元代的赵孟頫、任仁发,再到明代的沈周、徐渭,直至清代的郎世宁、虚谷,历代善于描绘动物的名家作品琳琅满目。这些作品,不仅题材广泛,涵盖了禽鸟、畜兽、草虫、鳞介等多个门类,更在绘画技法上展现了中国画的多样性与丰富性。工笔重彩的细腻、没骨轻灵的飘逸、水墨淋漓的豪放,每一种技法都展现了画家们对自然的深刻洞察与独特表达。

清《鸟谱图》册。

特别值得一提的是,《鸟谱图》、《兽谱图》和《海错图》三套动物图谱的首次同展,更是让人眼前一亮。这些图谱,不仅是清代的“百科全书”,更是中国传统绘画与西方博物绘画完美结合的典范。它们以图文并茂的形式,记录了数百种动物的形态、生态特征、习性等,既具有科学性,又富有艺术性,让人在欣赏之余,不禁感叹古人对自然的敬畏与热爱。

元 任仁发《二马图》。

而在这众多的展品中,郎世宁的《万吉骦图》无疑是最引人注目的。这幅巨画,以细腻的笔触描绘了十匹骏马的神态与毛皮质感,辅以阴影高光,使得马的肌肉分毫毕现,充满力量感。这十匹骏马,如同十位英勇的战士,守护着这片古老的土地,也寄托了古人对力量与勇气的赞美与向往。

五代 黄筌《写生珍禽图》。

在这场展览中,我们不仅看到了古人对自然的细腻描绘与深刻洞察,更感受到了他们对生命的敬畏与热爱。鸟兽鱼虫,无形间承托起人们的情感与期盼。它们或象征多子多福的吉祥寓意,或寄托三阳开泰的美好愿望,或传递着对生命的无限敬畏与尊重。这些画作,不仅是对自然之美的赞美,更是对人与自然和谐共生理念的深刻诠释。

清《兽谱图》册

“万物各得其和以生,各得其养以成。”这是展览的名字,也是古人对自然与生命最深刻的理解与感悟。在这个快节奏、高压力的现代社会里,我们或许应该放慢脚步,静下心来,去感受那些被忽略的美好与感动。去倾听一朵花开的声音,去观察一只小鸟的飞翔,去体会一颗种子的破土而出……这些看似微不足道的小事,却蕴含着生命最真实的力量与意义。

让我们在这场跨越千年的动物盛宴中,找回那份对自然的敬畏与热爱,学会与自然和谐共生,让生命在时光的流转中绽放出更加绚烂的光彩。